Beon aus Havena, ein Weidener Tagesheiliger

Als Gründer des Therbûniten-Klosters zu Beonfirn wird der Weidener Tagesheilige Beon aus Havena verehrt. Der Sohn einfacher Bauern wurde 690 BF in Havena geboren und half in jungen Jahren seinen perainefrommen Eltern beim Bestellen der Felder. Immer wieder ging der in der Pflanzenkunde äußerst versierte Junge in die Muhrsape, um für den Peraine-Tempel seltene Pflanzen mit heilender Wirkung zu finden. Schließlich durfte Beon dem hiesigen Hüter der Saat sogar zur Hand geben, um Heilsalben und -tränke für die Kranken und Siechen herzustellen und mehr über die gesundheitsfördernde Wirkung von allerlei Rübenarten zu erfahren. Eines Tages aber erkrankte sein eigener Bruder schwer an einer seltenen Form des Brabaker Schweiß und nichts und niemand konnte ihm helfen. Obwohl Beon in seiner Verzweiflung alles daran setzte, ein Heilmittel gegen das Sumpffieber zu finden, starb der geliebte Bruder. In tiefer Trauer beschloss Beon, selbst Perainegeweihter zu werden, um fortan sein Leben der Erforschung der heilenden Wirkung von Kräutern und Feldfrüchten zu widmen. Einer Vision der Gütigen folgend ging er nach Trallop und bat um Aufnahme in den Orden der Therbûniten, der im Stadtteil Altentrallop bereits seit vielen Jahrhunderten ein Kloster unterhält. Beons besonderes Interesse galt einem der größten Sümpfe Aventuriens, dem Nebelmoor. Ohne Scheu vor den Gefahren des Moors unternahm Beon viele beschwerliche Wanderungen, um seltene Heilkräuter aufzuspüren, mit denen er das Sumpffieber und andere Krankheiten wirksamer bekämpfen wollte.

Gründung des Klosters Beonfirn

Dem frommen Ordensbruder schlossen sich mehrere wagemutige Gefährten an, die ebenso wie er bereit waren, in demütiger Armut und Enthaltsamkeit zu leben, um Heilmittel für kranke Menschen zu finden. Gemeinsam beschlossen sie, in unmittelbarer Nähe des Nebelmoors ein neues Ordenshaus zu gründen. Vom weisen Herzog Jarlan von Weiden erhielten sie ein kleines Stück Land am Finsterbach und so wurde 727 BF das Therbûniten-Kloster Beonfirn gegründet.

Zunächst konzentrierte sich die Gemeinschaft, der sich zunehmend auch Laien anschlossen, auf das Sammeln und Kategorisieren von Pflanzen des Sumpfes, der Flussauen und der Wälder. Als wichtigste Errungenschaft des Klostergründers Beon gilt eine Heilsalbe aus Donf und Traschbart, die speziell gegen den Brabaker Schweiß hilft und die Wirkung des Sumpffiebers auf einen Tag begrenzt. Die Salbe mit dem Namen Blaues Sompalit ist von tiefblauer Farbe und verströmt einen eigenwilligen, strengen Geruch. Später widmete sich Beon zunehmend der heilenden Wirkung von Rüben wie Rote Beete, Zuckerrübe, Rettich und Knollensellerie. Auch gewann die Klostergemeinschaft Erkenntnisse, wie die Felder der Bauern noch mehr Erträge bringen konnten.

Ihr Wissen schrieben die Therbûniten zu Beonfirn in perainegefällig illustrierten Folianten nieder und teilten es mit anderen Ordenshäusern wie dem in Trallop. Auf ihren Wanderschaften durch Bärwalde und die Heldentrutz teilten die hilfsbereiten, zupackenden Brüder und Schwestern ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit den Bauern und dem Adel und versorgten gleichwohl Kranke und Siechende. Nicht lange nach seinem Tod 767 BF im Alter von 77 Sommern wurde Beon aus Havena ob seiner besonderen Verdienste und dem Wirken seiner Klostergemeinschaft von der Weidener Perainekirche zu einem der Tagesheiligen erhoben. Seither wird er in Weiden am 5. Peraine verehrt.

Die hoch angesehenen Therbûniten aus Kloster Beonfirn wurden im Volksmund bald auch Beoniter genannt, auch wenn das keine offizielle Bezeichnung der Perainekirche ist. Kloster Beonfirn blühte im Lauf der Zeit immer mehr auf, da auch der Adel sein Wirken mit Spenden unterstützte.

Zu den bekanntesten Klostervorstehern zählte der Ehrwürdige Abt Tannfried Erlheim, der im letzten Orkensturm am 5. Tsa 1026 BF sein Leben gab, um mit dem "Storchenwunder" viele Beonfirner vor den mordenden und brandschatzenden Schwarzpelzen zu retten. Ihm folgte Waidgunde Firunsbrugg als Äbtissin nach.

Eine herausragende Leistung der Ordensbrüder und -schwestern in der jüngeren Vergangenheit war, dass es ihnen im Orkkrieg 1010 bis 1012 BF gelang, die in Brachfelde wütenden Zorgan-Pocken einzudämmen und viele Kranke vor dem Tod zu bewahren. Für viele unerklärlich blieb dabei die Tatsache, dass sowohl das Kloster als auch das Dorf Beonfirn in dieser Zeit von den Orks völlig verschont blieben, während andere Dörfer wiederholt überfallen oder niedergebrannt wurden.

Momentan gehören der Klostergemeinschaft zu Beonfirn 27 Brüder und Schwestern an, zu denen neben 7 Geweihten (und 2 auf Wanderschaft als Unterstützung der Finsterwacht) und 6 Novizen überwiegend Knechte der Göttin, also Laien und Akoluthen, zählen.

Weitere Ordenshäuser in der Region

Mit Unterstützung durch den früheren Baron Valgor von Brachfelde richteten Brüder und Schwestern aus dem Kloster Beonfirn 1018 BF ein kleines Spital zu Balsaith ein, in dem Vater Anselmus Birkenhelf und einige heilkundige Laien Kranke und Verletzte versorgen.

Vom Herbst 1025 BF bis Peraine 1029 BF erbauten die Therbûniten in der Baronie Mittenberge Kloster Beonsquell. Die Leitung wurde Mutter Oleana von Finsterborn übertragen, die zuvor im Kloster Beonfirn ihren Dienst an der Gütigen verrichtet hatte. Das Kloster liegt wenige Meilen südwestlich der Cron-Feste Dragentodt im Schutz eines Waldes am Rande des Fahlmoors. Die Anlage besteht aus einem großen steinernen Hauptgebäude, das ebenfalls Tempel, Bibliothek, Schlafsaal, Küche, Speisesaal, Labor und Krankenstuben sowie die Privaträume der Klostervorsteherin beherbergt, darüber hinaus aus einem großen Stall und dem typischen Fluchtturm mit grünem Banner. Etwa ein Dutzend Brüder und Schwestern, überwiegend Laien, gehen hier ihrem perainefrommen Tagwerk nach.

Mit einem Schreiben der Ehrwürdigen Äbtissin Waidgunde Firunsbrugg an den Wachtgrafen Halgan von Hirschenborn im Ingerimm 1028 BF bot das Kloster Beonfirn der Finsterwacht in der Heldentrutz, ab Rondra 1031 BF dann auch Olats Wacht in Bärwalde seine Unterstützung an. Seither sieht man immer wieder Therbûniten zu den Wachttürmen reisen, um dort perainegefällige Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird.

Seit 1035 BF unterhalten mehrere Knechte der Göttin in der Baronie Schneehag ein bescheidenes Ordenshaus im Ort Winterkulm. Es ist unter anderem eine Anlaufstelle für die Therbûniten-Brüder Logris und Manachius, die im Auftrag des Klosters Beonfirn den Rittern der Finsterwacht in Sachen Heilkunde und Ackerbau Unterstützung anbieten.

Im Peraine 1044 BF beginnt schließlich bei Urkenfurt der Bau des Klosters Beonslob, für das sich Baronin Lyssandra von Finsterborn zu Urkentrutz eingesetzt hatte. Die Leitung wird Vater Erlmund Rossegger übertragen.

Das Wirken des Ordens - Cura et labora

Es überrascht nicht, dass die Klostergemeinschaft bei Volk und Adel gleichermaßen hohes Ansehen genießt. Denn die Therbûniten streben in ihrer täglichen Arbeit danach, ihre Glaubensgrundsätze in Einklang miteinander zu bringen und auf pragmatische Art den Menschen zu helfen.

Es überrascht nicht, dass die Klostergemeinschaft bei Volk und Adel gleichermaßen hohes Ansehen genießt. Denn die Therbûniten streben in ihrer täglichen Arbeit danach, ihre Glaubensgrundsätze in Einklang miteinander zu bringen und auf pragmatische Art den Menschen zu helfen.

Wichtigstes Ziel ist es, ihr Wissen in der Pflanzenkunde zu vermehren und daraus Erkenntnisse für die Heilung von Krankheiten und Siechen abzuleiten. So erkundet ein Teil der Brüder und Schwestern die Wirkung pflanzlicher Heilmittel, behandelt Krankheiten und sorgt für die Gesunderhaltung von Leib und Seele. Zu diesem Zweck stellt er auch Tränke, Salben und Tinkturen her. Ein anderer Teil widmet sich dem Anbau und der gesundheitsfördernden Wirkung von Feldfrüchten wie Zuckerrüben, Rettich, Rote Beete und Knollensellerie. Gleichzeitig erkunden sie die Beschaffenheit von Ackerböden und auf welche Weise sich die Ernteerträge der Bauern verbessern lassen.

Ihre Erkenntnisse teilen die Brüder und Schwestern mit anderen Ordenshäusern, insbesondere mit dem Mutterkloster in Trallop. Um Pflanzen und deren Verarbeitung möglichst naturgetreu festhalten oder auch Folianten und Schriftrollen illustrieren zu können, verfügen sie über profunde Kenntnisse im Lesen und Schreiben sowie im Malen und Zeichnen.

Die Brüder und Schwestern gehen immer wieder auf Wanderschaft, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, ihre Erfahrungen zu teilen und den Menschen vor Ort zu helfen. Sie leisten allein dadurch Bekehrungsarbeit, dass sie mit ihrer hilfsbereiten und demütigen Lebensweise den Menschen ein Vorbild sind. Natürlich sind sie gehalten, sich mit wohlüberlegten Argumenten mit kritischen Stimmen auseinander zu setzen. Sie respektieren jedoch die Meinung anderer und verlassen sich auf die Fähigkeit zur Einsicht, die die wahrhaft Gläubigen irgendwann in den Schoß ihrer Gemeinschaft rufen wird.

Der Kreis der Ähre

Ehrwürdige Äbtissin des Klosters und damit Hüterin der Saat ist Waidgunde Firunsbrugg. Sie wird vom "Kreis der Ähre" beraten, der aus den geweihten Ordensbrüdern und -schwestern besteht:

- Gernlind Burggrimm ist Fachkraft für die Heilung von Siechen sowie für die Anwendung geeigneter Heilmittel und -methoden.

- Tiro Donnerstein ist eine Koryphäe in der Herstellung von Tränken, Salben und Tinkturen. Darüber hinaus versteht er sich auf die Behandlung von Vergiftungen.

- Ailfir Bärnstein ist besonders versiert in der Pflanzenwelt des Nebelmoors, wo er auch häufig unterwegs ist. Seine Zeichnungen und Beschreibungen gelten als besonders naturgetreu.

- Perainia Bachfrau ist nach dem Tod des letzten Abts in den Kreis der Ähre nachgerückt. Sie ist sehr bewandert im Anpflanzen und Verarbeiten von Heilpflanzen. Ihr untersteht der Kräutergarten des Klosters.

- Rafanus Oberwurz befasst sich damit, welche Böden sich für welche Feldfrüchte am besten eignen und welche Rübenarten für die Gesundheit am zuträglichsten sind.

- Aldron Comerius widmet sich in erster Linie der Betreuung von Kranken und Leidenden, die im Kloster gepflegt werden, und gilt als fähiger Seelenheilkundiger. Er entdeckte das "Tobrische Wirren" und verfasste darüber ein Tractatum, das dem Kloster einigen Ruhm einbrachte. Beim "Tobrischen Wirren" handelt es sich um eine Seelenkrankheit, die bei Kriegsflüchtlingen festgestellt wurde und sich in Angstzuständen und wiederkehrenden Alpträumen äußert.

Das Spital zu Balsaith ist ein Ableger des Klosters. Im steht Anselmus Birkenhilf vor, der in der Heilung von Wunden und Krankheiten als besonders bewandert gilt.

In der Baronie Mittenberge steht Oleana von Finsterborn, die Mutter eines märkischen Ritters, dem neu erbauten Kloster Beonsquell vor.

In der Baronie Urkentrutz verantwortet seit Peraine 1044 BF Vater Erlmund Rossegger den Bau des Klosters Beonslob bei Urkenfurt, dessen Leitung er übernimmt.

Erscheinungsbild der Therbûniten

Die grünen Roben, Schürzen und Kapuzenhauben der Ordensbrüder und -schwestern sind einfach und zweckmäßig, denn sie sollen bei der Arbeit nicht stören und gut vor dem Weidener Wind und Wetter schützen. Jeglicher Zierat ist verpönt; lediglich die Geweihten tragen zu Zeremonien einen bestickten Überwurf. Bei der Behandlung von Kranken und Siechenden wird die "Storchenmaske" angelegt, ein langer schnabelartiger Schutz für Mund und Nase, in dem mit Kräuteressenzen getränkte Tücher eingelegt werden.

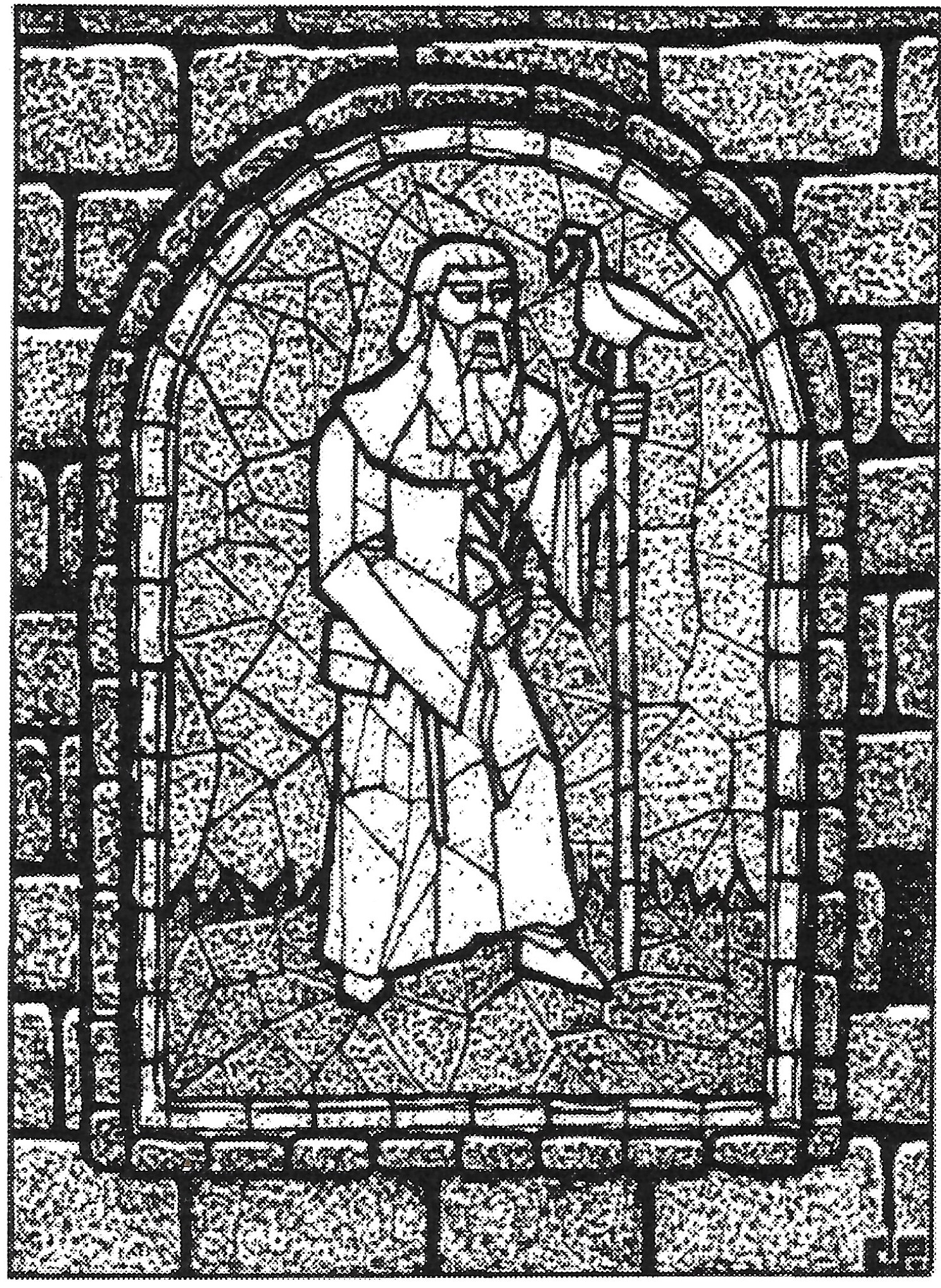

Besondere Merkmale reisender Therbûniten aus Beonfirn sind ihre Kräutertaschen und Wanderstäbe, letztere kunstvoll mit heiligen Symbolen der Peraine beschnitzt.

Heiligste Reliquie und gleichzeitig Amtszeichen der Klostervorsteherin ist der 'Stab des Beon'. Dem über 300 Götterläufe alten, reich beschnitzten Wanderstab des Klostergründers werden peraineheilige Kräfte zugeschrieben.

Die Klosteranlage zu Beonfirn

Das Therbûniten-Kloster Beonfirn besteht nun schon seit etwa 300 Götterläufen. Die alte, relativ weitläufige Anlage, die von einer 2,5 Schritt hohen Steinmauer umschlossen wird, strahlt eine Würde aus, die einem Kloster der Peraine angemessen ist. Das hervorstechendste Merkmal und Wahrzeichen des Dorfs Beonfirn ist der bereits von weitem sichtbare steinerne Rundturm, an dem als Zeichen der "Gesegneten Heilerschaft der Perainegläubigen" ein grünes Banner weht. Er ist etwa 20 Schritt hoch und durch Holzböden in 5 Stockwerke unterteilt, die von innen mit Leitern verbunden sind. Der Eingang liegt bemerkenswerte 3 Schritt über dem Boden und ist nur über eine Leiter zu erreichen. In Kriegszeiten dient der Turm als Zufluchtsort und Wachturm. Sobald die Brüder und Schwestern die alten Folianten aus der Bibliothek in den Turm geschafft haben, wird die Leiter eingezogen.

Hauptbestandteil der Anlage ist jedoch das große steinerne Haupthaus. Hier befinden sich seit jeher der Tempel, die Bibliothek, die Küche, der Speisesaal, der Andachts- und Beratungsraum des "Kreises der Ähre", das Arbeits- bzw. Audienzzimmer der Äbtissin sowie ihr Schlafgemach. Im Tempel findet sich neben dem Peraine-Altar ein Schrein des Heiligen Therbûn aus Malkid sowie eine kunstvoll geschnitzte Statuette des Klostergründers Beon aus Havena. Ein kleiner Nebenraum dient als Sakristei. Die Bibliothek ist aufgrund ihrer zahlreichen Schriften zu Pflanzenkunde, Heilkunde und Ackerbau weit über die Grenzen der Baronie hinaus bekannt. Hier werden die Brüder und Schwestern unterrichtet und finden sich auch zum Studieren und Kopieren der Schriften ein. Wichtigste Bücher sind die Chronik des Klosters "Vom Wirken der Gütigen" und das Gebets- und Lehrbuch "Die helfende Hand".

An den großen Kräutergarten grenzt ein Steinhaus an, in dem Pflanzen getrocknet oder anderweitig konserviert werden. Hier befindet sich auch die Arzneiküche mit einem urtümlichen Labor, wo man Salben, Tränke und andere Heilmittel herstellt. Im Siechenhaus werden die Kranken versorgt, die ins Kloster kommen. Sollten ansteckende Krankheiten kursieren, wird mit einem zusätzlichen braunen Banner am Rundturm angezeigt, dass der Zutritt zur Anlage untersagt ist.

Die Brüder und Schwestern selbst schlafen in einem Dormitorium. Auch Pilgern wird hier gerne ein Schlafplatz gewährt. Weiterhin gibt es mehrere Arbeitshäuser aus Holz und Fachwerk, die teils als Werkstätten, Scheunen, Schuppen oder Speicherhäuser dienen.